《中國(guó)之聲》深度報道(dào)哈工大沈世钊院士 紮根東北、愛國(guó)奉獻、厚植笃行的感人事(shì)迹

哈工大全媒體(馬曉雪/文)5月9日,中央廣播電視總台《中國(guó)之聲》特别策劃欄目《先生》推出《沈世钊:讓中國(guó)天眼“跨”得更遠》,通過(guò)文、圖、視頻、音頻生動講述了沈世钊院士作爲哈工大“八百壯士”的代表,一生紮根東北、愛國(guó)奉獻、厚植笃行,開(kāi)拓了我國(guó)大跨空間結構新興學(xué)科,帶領團隊攻堅克難爲“中國(guó)天眼”落地提供了關鍵技術支撐,爲國(guó)家培養了一大批優秀人才,用行動踐行科學(xué)家精神與教育家精神的深刻内涵。

相關報道(dào)如下:

沈世钊:讓中國(guó)天眼“跨”得更遠

先生,不僅是一種(zhǒng)稱謂,更蘊含著(zhe)敬意與傳承。可堪先生之名者,不僅在某一領域獨樹一幟,更有著(zhe)溫潤深厚的德性、豁達包容的胸襟,任風吹雨打,仍固守信念,將(jiāng)深沉的家國(guó)情懷根植于血脈之中。捧著(zhe)一顆心來,不帶半根草去,爲後(hòu)生晚輩持起(qǐ)讀書、做人的一盞燈。

中國(guó)之聲特别策劃《先生》,向(xiàng)以德性滋養風氣的大師緻敬、爲他們的成(chéng)就(jiù)與修爲留痕。今天播出:《沈世钊:讓中國(guó)天眼“跨”得更遠》。

沈世钊:“我們高等學(xué)校不是爲了掙錢去搞設計,我必須選擇一些有代表性的建築,來提高我們的理論水平。”

沈世钊,1933年生,今年91歲。中國(guó)工程院院士,哈爾濱工業大學(xué)教授,中國(guó)鋼結構協會(huì)最高成(chéng)就(jiù)獎獲得者。他開(kāi)拓了我國(guó)大跨空間結構新興學(xué)科,帶領團隊提出的“主動反射面(miàn)索網結構方案”,解決了大型天文望遠鏡建設中多年難以解決的問題,爲“中國(guó)天眼”落地,提供了關鍵技術支撐。

從江南水鄉到北國(guó)冰城

紮根,在祖國(guó)最需要的地方

哈爾濱工業大學(xué)土木工程學(xué)院大樓,陽光穿過(guò)半透明的天井頂棚灑滿走廊,沈世钊倚著(zhe)欄杆,注視著(zhe)往來的學(xué)生。說起(qǐ)建築的功能(néng)性,吳侬軟語,講的卻是“我們”哈爾濱。這(zhè)一刻,距離那個想爲國(guó)家“蓋房子”的江南青年一路北上,已七十多年。

沈世钊:我是新中國(guó)成(chéng)立以後(hòu)第一屆大學(xué)生,我就(jiù)知道(dào)土木工程是蓋房子、修路。當時(shí)不是要建設新中國(guó)嘛,我看這(zhè)個專業挺好(hǎo)。當時(shí)我們東北地區是國(guó)家重點建設地方,可是東北的大學(xué)生很少。大學(xué)畢業以後(hòu)學(xué)校就(jiù)通知我:你已被(bèi)分配到哈爾濱工業大學(xué)。發(fā)給我一張火車票就(jiù)上火車了,這(zhè)是個專列,全是大學(xué)生。

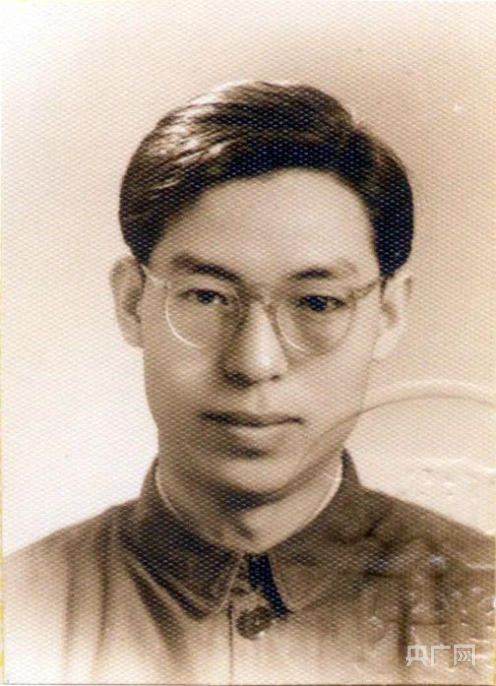

青年沈世钊

那是上世紀50年代初,哈工大剛剛交給新中國(guó)政府。從同濟大學(xué)結構工程系來到這(zhè)裡(lǐ)的沈世钊,白天跟著(zhe)專家學(xué)習,晚上爲本科生備課。旁人眼中“天氣最冷、待遇最低、生活最苦”的北國(guó)冰城,在沈世钊心裡(lǐ),盡是敬業的熱切。

沈世钊:我們這(zhè)個年齡段的這(zhè)幫人都(dōu)是從舊社會(huì)過(guò)來的,所以新中國(guó)成(chéng)立以後(hòu)特别興奮,我們的國(guó)家終于站起(qǐ)來了!那時(shí)候特别認真,什麼(me)其他事(shì)兒都(dōu)不幹,就(jiù)是在業務方面(miàn)下功夫。該教課使勁教課,該做研究使勁研究。每堂課我花10個小時(shí)來備課,10個小時(shí)寫講稿,還(hái)有試講,請大家提意見。

這(zhè)群平均年齡不到28歲的年輕人,後(hòu)來有一個共同的名字——哈工大“八百壯士”。他們幾乎承擔起(qǐ)當時(shí)學(xué)校所有的教學(xué)科研任務,并陸續創設了一大批新專業和新學(xué)科。沈世钊跟随蘇聯教授卡岡在木結構領域深耕。1956年研究生畢業,隻因導師的一句挽留,本想回南方老家的他,就(jiù)此在哈爾濱紮了根。

沈世钊:卡岡來了以後(hòu),我們研究生、本校老師和外校的進(jìn)修老師一起(qǐ)來聽他講課,一起(qǐ)跟他做研究,這(zhè)20多個人就(jiù)把我們中國(guó)的木結構學(xué)科建立起(qǐ)來了。後(hòu)來卡岡教授說他需要助理,他覺得我學(xué)得比較好(hǎo),我說那就(jiù)留。

沈世钊在哈工大和學(xué)生們的畢業合影

留校後(hòu),沈世钊創新性地提出了合理評價木屋蓋空間剛度的系統理論和方法,結束了當時(shí)國(guó)内學(xué)術界在這(zhè)方面(miàn)的長(cháng)期争論。彼時(shí)已經(jīng)是木結構專家的他,卻思考起(qǐ)另一個問題。

沈世钊:剛解放的時(shí)候大家都(dōu)砍樹做結構建房子,後(hòu)來木材也砍得差不多了,木結構也不行了,所以我們國(guó)家需要發(fā)展鋼結構和鋼筋混凝土結構了。

不惑之年的“跨”越和轉向(xiàng)

從“木材”跨到“鋼材”,沈世钊的研究逐漸轉向(xiàng)。改革開(kāi)放後(hòu),作爲國(guó)家派出的第一批訪問學(xué)者,沈世钊前往美國(guó)交流學(xué)習,主攻“鋼結構”。1979年國(guó)慶節出發(fā),1981年國(guó)慶節回國(guó),在大洋彼岸的整整兩(liǎng)年,他隻想爲祖國(guó)争口氣。

沈世钊:我們業務上非常努力,我還(hái)幫美國(guó)教授帶研究生。我們覺得要把中國(guó)的精神好(hǎo)好(hǎo)表明一下。中國(guó)人有中國(guó)人的氣派,中國(guó)人有中國(guó)人的樣(yàng)子,不像你們這(zhè)樣(yàng)瞧不起(qǐ)。

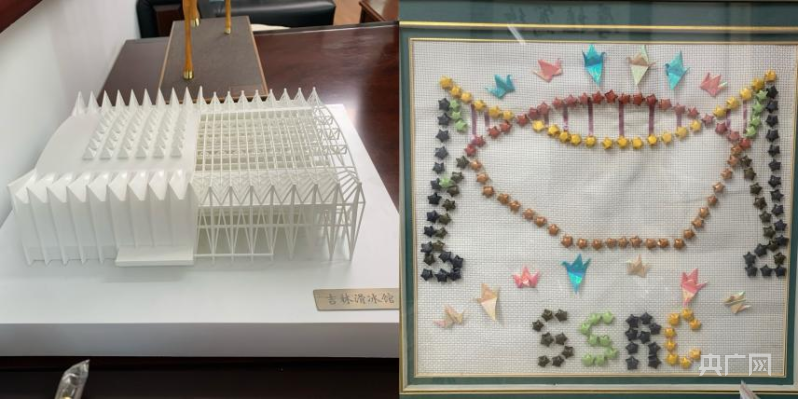

沈世钊的辦公室,一幅手工作品放在門口最顯眼的位置,那是學(xué)生送給他的禮物。千紙鶴和紙星星拼貼成(chéng)的雙向(xiàng)抛物線造型圖,定格了回國(guó)後(hòu)的沈世钊在新領域白手起(qǐ)家的開(kāi)端——參與吉林滑冰館的設計。

沈世钊:改革開(kāi)放,建設特别重要,我想是搞大跨鋼結構,還(hái)是搞建高層建築用的高層結構?正好(hǎo)吉林滑冰館要找我設計大跨結構,由于工程需要,我就(jiù)變成(chéng)搞大跨了。

沈世钊辦公室的吉林滑冰館模型和手工禮物

“大跨空間結構”,是指橫向(xiàng)跨越60米以上三維受力的各類結構,常用于交通樞紐、運動場館等大型建築。在沒(méi)有輔助資料設備的情況下,沈世钊帶領團隊,依靠海量手工計算,完成(chéng)了吉林滑冰館——我國(guó)第一個90米跨度預應力雙層懸索結構設計。而密切結合工程需要、隻承接在結構創新和理論研究方面(miàn)具有示範性的工程任務,更成(chéng)爲沈世钊後(hòu)來堅持的原則。

直面(miàn)世界難題

爲“中國(guó)天眼”設計柔韌又精準的“大網”

爲了更好(hǎo)地培養人才、深化理論研究,1985年,沈世钊創立了哈工大空間結構研究中心。從北京亞運會(huì)石景山體育館和朝陽體育館、亞冬會(huì)黑龍江速滑館、威海體育場,到獲得了中國(guó)土木工程詹天佑獎的哈爾濱國(guó)際體育會(huì)展中心,沈世钊“挑活兒”的标尺隻有一把:要有示範性。也是因爲這(zhè)杆标尺,2003年,沈世钊毫不猶豫地應下了一件難事(shì)兒。

沈世钊:中國(guó)天眼,國(guó)家天文台1994年就(jiù)提出來要做了,開(kāi)始結構方案老做不出來。後(hòu)來他們看見我寫的一本書,叫(jiào)《懸索結構設計》,就(jiù)給我打電話了。我一聽說,覺得可以做,我們參加!

哈工大空間結構研究中心

設計天文射電望遠鏡“中國(guó)天眼”,要解決當時(shí)全世界都(dōu)還(hái)沒(méi)有答案的三個難題:望遠鏡要有500米口徑的超大跨度,足足達到30個足球場大小;要能(néng)跟蹤天體運動進(jìn)行實時(shí)變位;還(hái)要确保所有點位精度誤差不超過(guò)5毫米。在沈老師家裡(lǐ)第一次聽到這(zhè)個任務時(shí),哈工大空間結構研究中心威海分中心主任、團隊成(chéng)員錢宏亮隻覺得,這(zhè)完全是個全新的領域,更是前所未有的挑戰。學(xué)生們忐忑,但沈世钊心裡(lǐ)有底。

沈世钊:爲什麼(me)不能(néng)做?它也就(jiù)是一個在我們這(zhè)個結構體系範圍裡(lǐ)面(miàn)的問題。靠創新,靠創新思維,隻要我們願意做,隻要不怕累,就(jiù)可以做。

中國(guó)天眼

曆經(jīng)八年打磨,沈世钊帶領團隊交出了解決所有難題的“主動反射面(miàn)索網結構方案”,成(chéng)爲“中國(guó)天眼”三大自主創新成(chéng)果之一。一張柔韌的鋼質索網鋪展在“天眼”這(zhè)口“大鍋”底部,背後(hòu)是團隊成(chéng)千上萬次的數據計算和模型模拟。

沈世钊:風作用的時(shí)候它怎麼(me)變形要算,不同角度吹的時(shí)候都(dōu)要算;還(hái)有比如太陽曬的時(shí)候,鋼索溫度也變,它形狀就(jiù)改變了。所以每天溫度變化以後(hòu),它的形狀怎麼(me)改變,都(dōu)在計算。要算幾千遍,就(jiù)這(zhè)個道(dào)理。

沈世钊(中)和團隊成(chéng)員在落成(chéng)的“中國(guó)天眼”前

厚植笃行,所以舉重若輕

參與“中國(guó)天眼”項目期間,錢宏亮的兒子出生,沈世钊給孩子取了個頗具見證意義的名字:錢望遠。而今回憶起(qǐ)爲中國(guó)天眼“望遠”的八年,錢宏亮隻覺得,一切似乎是水到渠成(chéng)。

錢宏亮:沈老師給我們弟子題過(guò)一個詞,叫(jiào)“厚植笃行”,我覺得是對(duì)我們影響最大最深的一件事(shì)。這(zhè)句話就(jiù)叫(jiào)“不斷積累,厚植根基,才能(néng)做到高瞻遠矚,舉重若輕,在服務社會(huì)的同時(shí),不斷提升自己”。

“厚植笃行”,沈世钊身體力行。他曾堅持19年不爲自己申報任何獎項,一定要等理論研究真正系統了才拿出手,合理、自然、高效,則是他心中衡量結構設計絕不能(néng)動搖的“金标準”。

沈世钊:設計一個東西,受力要非常合理,形狀不能(néng)怪裡(lǐ)怪氣的,要符合它的功能(néng)需要,而且還(hái)不難看,還(hái)要很高效,比較經(jīng)濟,不能(néng)材料用得很多。

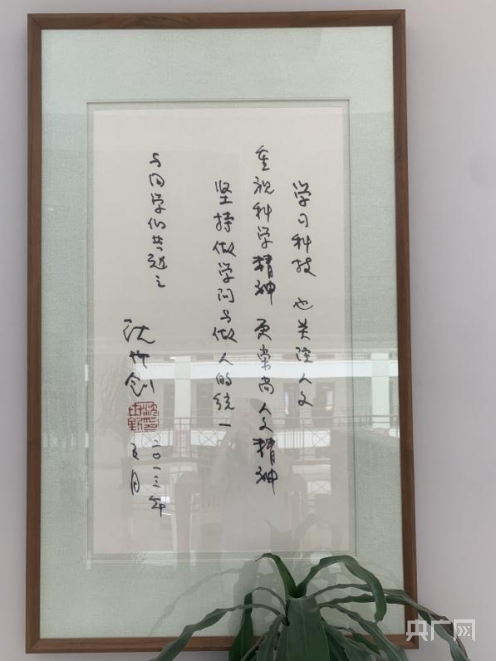

“厚植笃行”,也是沈世钊對(duì)學(xué)生們一以貫之的要求,關乎科研,更關乎爲人。

沈世钊:我希望我的學(xué)生通過(guò)學(xué)習和實踐都(dōu)培養起(qǐ)來了,他們敬業實幹精神都(dōu)非常好(hǎo),思想境界也提高了。要做到做學(xué)問和做人的統一,是最重要的。

“堅持做學(xué)問與做人的統一”,是沈世钊對(duì)學(xué)生們不變的要求

而在哈工大土木工程學(xué)院副教授張清文眼中,老師的這(zhè)份言傳身教,見于細微之中。每次準備一個半小時(shí)到40分鍾的學(xué)術報告,沈老師要和他一起(qǐ)修改至少兩(liǎng)周。從排版到内容再到每一個字,怎麼(me)站在聽衆的角度考慮問題、怎麼(me)讓大家聽得更明白,都(dōu)要反複推敲。

鲐背之年爲學(xué)生捐出300萬

國(guó)之所需,心之所向(xiàng)

將(jiāng)近40年過(guò)去,從白紙一張到碩果累累,今天的大跨空間結構領域,中國(guó)已站在世界的前列,作爲開(kāi)拓者之一,沈世钊載譽無數,但心裡(lǐ)裝的,還(hái)是未來。去年冬天,他將(jiāng)300萬積蓄捐贈給哈爾濱工業大學(xué),想爲土木工程人才培養再盡一份力。

沈世钊:我都(dōu)90多歲了,我這(zhè)個錢也沒(méi)用了,還(hái)是爲培養人才再繼續發(fā)揮點作用。老師爲什麼(me)重要?因爲個人精力很有限,你再有能(néng)耐你能(néng)幹多少年?國(guó)家的進(jìn)步要靠年輕的人才不斷地、一代一代成(chéng)長(cháng)起(qǐ)來。

沈世钊和學(xué)生們交流

深海養殖裝備、海上光伏、水工結構、核電設施……從沈世钊團隊走出的人才,活躍在各類國(guó)家重大工程設計前沿,繼續探索著(zhe)空間結構的無限潛力。已過(guò)鲐背之年的沈世钊,每天都(dōu)會(huì)看上兩(liǎng)三個小時(shí)新聞。國(guó)家發(fā)展需要的科技成(chéng)果,他最是關注,一如71年前出發(fā)北上時(shí)的青年,國(guó)之所需,心之所向(xiàng)。

沈世钊:我們的個人利益跟國(guó)家的需求結合起(qǐ)來,這(zhè)就(jiù)是完美境界,我想我自己是努力這(zhè)樣(yàng)做的。

【記者手記】

我是記者趙初楠。“大手筆”捐出300萬的沈先生,生活節儉得近乎苛刻——1950年考上大學(xué)時(shí)買的刷牙杯,現在還(hái)用著(zhe);身上那件穿了20多年的夾克,他說依然很滿意。可對(duì)于工作,沈先生很少輕易說“滿意”。學(xué)生們說,幾乎從沒(méi)有發(fā)過(guò)火的老師,總會(huì)用平和的态度,將(jiāng)嚴格的要求落實到底。

在妻子眼裡(lǐ),丈夫“一輩子從沒(méi)有放縱過(guò)自己”;在沈先生自己的記憶中,70多載科研生涯,鮮有激情澎湃的高光時(shí)刻,或者驚心動魄的低谷逆襲,但走過(guò)的每一步,他都(dōu)邁得笃定,踩得踏實。

報道(dào)鏈接:https://china.cnr.cn/gdgg/20240509/t20240509_526698644.shtml